Contrairement à une idée reçue, une panne d’ordinateur n’est pas une fatalité, mais le résultat d’une usure prévisible.

- Apprendre à lire les « voyants d’alerte » de votre machine (S.M.A.R.T., températures) permet de détecter les problèmes avant qu’ils ne deviennent critiques.

- Un entretien régulier, physique et logiciel, est aussi essentiel pour un ordinateur que la vidange pour une voiture, garantissant performance et longévité.

Recommandation : Adoptez une routine de « contrôle technique » semestrielle pour transformer votre approche : passez de la réparation en urgence à la maintenance sereine.

Imaginez la scène : vous êtes sur le point de finaliser un dossier crucial quand, soudain, l’écran se fige. Le redémarrage est impossible. C’est la panne, celle qui arrive toujours au pire moment. Pour beaucoup, cette situation est vécue comme une fatalité, un coup du sort imprévisible. On attend que le moteur casse pour appeler le dépanneur, en subissant les conséquences : perte de données, stress, interruption d’activité. Le coût de cette approche réactive est immense.

Pourtant, personne n’attendrait que le moteur de sa voiture explose pour faire une vidange ou vérifier la pression des pneus. Nous acceptons l’idée que la mécanique automobile demande un entretien préventif pour durer. Pourquoi en serait-il autrement pour nos ordinateurs ? Ce sont aussi des mécaniques de précision, avec leurs pièces d’usure, leurs systèmes de refroidissement et leurs indicateurs de santé qui ne demandent qu’à être écoutés.

Et si la véritable clé n’était pas de devenir un expert en réparation, mais d’adopter la posture du mécanicien de précision ? L’objectif de cet article est de vous donner les outils et les réflexes pour changer de paradigme. Nous allons vous apprendre à lire le « tableau de bord » de votre machine, à effectuer les opérations d’entretien essentielles et à reconnaître les signes d’usure avant qu’ils ne mènent à la panne irréversible. Vous découvrirez comment anticiper, plutôt que subir.

Ce guide est structuré pour vous accompagner pas à pas dans cette démarche proactive. Des diagnostics invisibles aux gestes concrets de maintenance, chaque section vous fournira les clés pour assurer la longévité et la fiabilité de votre outil de travail et de loisir.

Sommaire : Devenir le mécanicien de son propre ordinateur : le guide préventif

- L’analyse de sang de votre disque dur : comment l’outil S.M.A.R.T. peut vous alerter avant le crash

- « Mise à jour disponible » : pourquoi ignorer cette notification est une très mauvaise idée

- Le grand nettoyage : comment un simple coup de bombe à air peut sauver votre ordinateur de la surchauffe

- Votre processeur a-t-il trop chaud ? Les logiciels pour surveiller la température de vos composants en temps réel

- Les pièces d’usure de votre ordinateur : quand faut-il changer la batterie ou la pâte thermique ?

- Le « nettoyage de printemps » logiciel : les outils intégrés à Windows et macOS pour maintenir un système réactif

- Les derniers soupirs de votre disque dur : reconnaître les signes d’une panne imminente pour sauver vos données à temps

- Le « contrôle technique » de votre ordinateur : la routine de maintenance à faire tous les 6 mois pour le garder en parfaite santé

L’analyse de sang de votre disque dur : comment l’outil S.M.A.R.T. peut vous alerter avant le crash

Le disque dur est le cœur de votre système, mais aussi l’un de ses composants les plus fragiles, surtout s’il est mécanique. Penser qu’il fonctionnera éternellement jusqu’à une panne soudaine est une erreur. En réalité, il communique en permanence son état de santé. Il suffit de savoir l’écouter. L’outil S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) est l’équivalent d’une analyse de sang pour votre disque. Il surveille en continu des dizaines de paramètres pour prédire une défaillance future. Même si seulement entre 1 et 3% des disques durs tombent en panne chaque année, être capable d’identifier un disque à risque est une compétence préventive fondamentale.

Ignorer ces données, c’est comme ignorer un taux de cholestérol alarmant. Pour lire ces informations, des logiciels comme CrystalDiskInfo (sur Windows) ou DriveDx (sur macOS) traduisent ces données brutes en un diagnostic clair : « Bon », « Prudence », ou « Mauvais ». Un état « Prudence » est un voyant orange sur votre tableau de bord : il est temps de planifier une sauvegarde complète et de commander un disque de remplacement, sans urgence mais sans attendre.

Parmi les indicateurs clés à surveiller, certains sont des signaux d’alerte immédiats :

- Reallocated Sectors Count (Nombre de secteurs réalloués) : C’est le signe que le disque a trouvé des zones défectueuses et a dû déplacer les données. Une augmentation de ce chiffre est un drapeau rouge.

- Current Pending Sector Count (Nombre de secteurs instables) : Des secteurs que le disque peine à lire. Si cette valeur est supérieure à zéro, le disque est en difficulté.

- Uncorrectable Sector Count (Nombre de secteurs incorrigibles) : L’ultime avertissement. Des données sont déjà perdues. Une sauvegarde immédiate est impérative et le remplacement du disque est inévitable.

Même les SSD, bien que plus robustes, ne sont pas éternels. Pour les modèles M.2 NVMe, très compacts, la surveillance de la température est cruciale. En raison de leur densité, ils peuvent chauffer rapidement, ce qui accélère leur usure. Un coup d’œil régulier à ces « analyses de sang » est la première étape de toute maintenance préventive sérieuse.

« Mise à jour disponible » : pourquoi ignorer cette notification est une très mauvaise idée

La petite notification « Mise à jour disponible » est souvent perçue comme une interruption agaçante. On la repousse, on l’ignore, pensant « ça marche très bien comme ça ». C’est l’équivalent de jeter à la poubelle un courrier de rappel de votre constructeur automobile pour un défaut sur le système de freinage. Une mise à jour, en particulier celle du système d’exploitation et des pilotes, n’est pas qu’une simple ajout de nouvelles fonctionnalités. C’est avant tout un correctif de sécurité et de stabilité.

Chaque jour, des failles de sécurité sont découvertes dans les logiciels. Les ignorer, c’est laisser une porte ouverte aux ransomwares et autres logiciels malveillants. Au-delà de la sécurité, les mises à jour optimisent aussi les performances et corrigent des bugs qui peuvent mener à des plantages inattendus. Pour une entreprise, une interruption peut coûter une fortune, mais pour un particulier, le coût en stress, en temps perdu et en données potentiellement compromises est tout aussi élevé. Selon les experts, une bonne gestion des mises à jour fait partie des actions qui permettent d’éviter la majorité des incidents.

Comme le suggère cette image, chaque mise à jour est une couche de protection supplémentaire pour votre forteresse numérique. Pour gérer ce processus sereinement, il est conseillé d’adopter une méthode rigoureuse plutôt que de cliquer « Mettre à jour » à l’aveugle. Une bonne pratique consiste à créer un point de restauration système avant une mise à jour majeure (comme une nouvelle version de Windows ou macOS). Cela crée un « filet de sécurité » permettant de revenir en arrière facilement si la mise à jour cause une instabilité. La vérification hebdomadaire des mises à jour critiques via Windows Update ou les Préférences Système de macOS devrait devenir un réflexe.

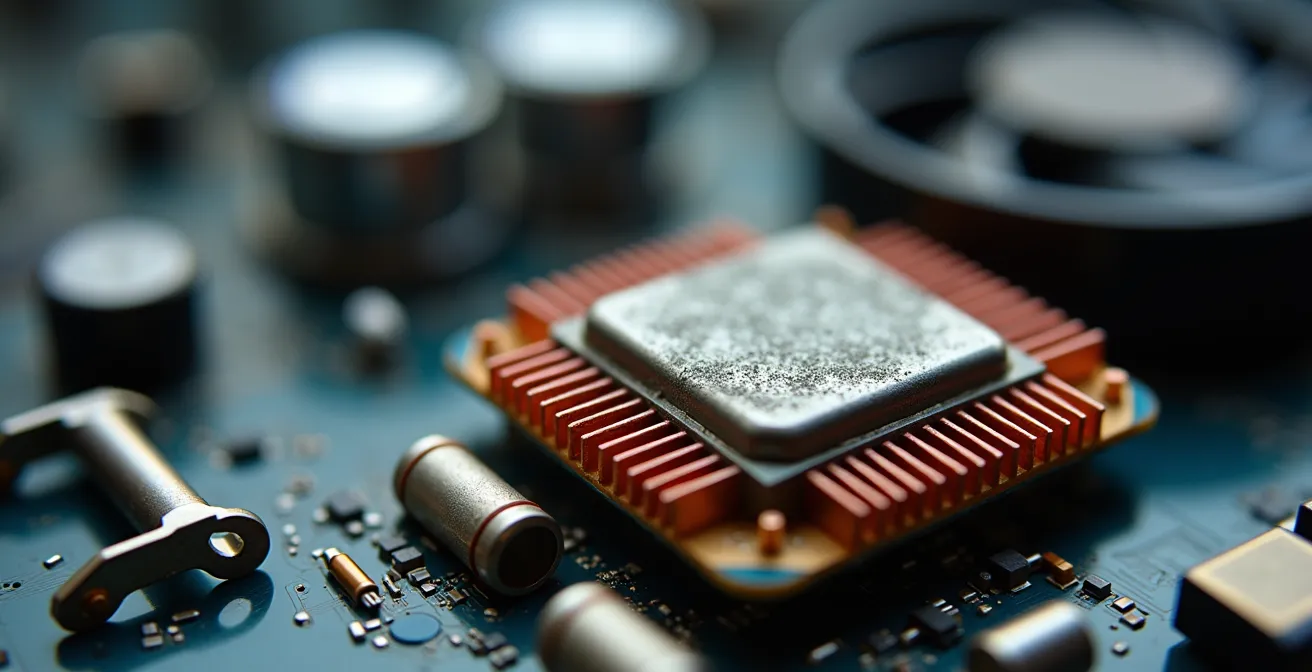

Le grand nettoyage : comment un simple coup de bombe à air peut sauver votre ordinateur de la surchauffe

Si votre ordinateur était une voiture, ses ventilateurs et ses dissipateurs thermiques seraient son radiateur. Imaginez conduire en permanence avec un radiateur obstrué par la boue. Le moteur surchaufferait, ses performances chuteraient et sa durée de vie serait drastiquement réduite. C’est exactement ce qui se passe à l’intérieur de votre ordinateur lorsque la poussière s’accumule. Elle forme un manteau isolant sur les composants et bloque les aérations, empêchant l’air chaud de s’échapper. La conséquence ? Une surchauffe chronique qui dégrade prématurément le processeur, la carte graphique et même les disques durs.

Les symptômes sont faciles à repérer : des ventilateurs qui tournent constamment à plein régime, un ordinateur portable brûlant au toucher, ou des ralentissements inexpliqués lors de tâches intensives. L’accumulation de poussière peut même mener à une panne complète. Dans certains cas extrêmes, notamment sur les ordinateurs portables où l’espace est réduit, l’obstruction des ailettes de sortie d’air peut rendre la machine totalement hors service, la chaleur n’ayant plus aucune issue.

Heureusement, ce « décalaminage » est simple à réaliser. Le nettoyage physique est l’une des opérations de maintenance préventive les plus efficaces. Il consiste à ouvrir (avec précaution) le boîtier de l’ordinateur et à utiliser de l’air comprimé pour chasser la poussière accumulée sur les ventilateurs, les radiateurs et les grilles d’aération. Attention : il faut toujours procéder par de courtes rafales et bloquer les ventilateurs avec un doigt ou un outil non conducteur pour éviter de les endommager en les faisant tourner trop vite.

Pour choisir votre outil, plusieurs options s’offrent à vous, avec des coûts et une efficacité variables.

| Méthode | Coût | Efficacité | Durabilité |

|---|---|---|---|

| Bombe à air comprimé | 5-10€ par bombe | Bonne | Usage unique |

| Souffleur électrique rechargeable | 30-60€ | Excellente | Réutilisable des années |

| Service professionnel | 50-110€ | Optimale | Garantie incluse |

Votre processeur a-t-il trop chaud ? Les logiciels pour surveiller la température de vos composants en temps réel

Poursuivons notre analogie automobile. Sur votre tableau de bord, la jauge de température du moteur est un indicateur critique. Personne ne continuerait de rouler sereinement avec l’aiguille dans le rouge. Pour un ordinateur, c’est la même chose. Chaque composant (processeur, carte graphique, disque dur) a une plage de température de fonctionnement optimale. Dépasser cette plage de manière prolongée, c’est comme faire subir un effort excessif et constant à votre moteur : l’usure s’accélère et le risque de panne augmente de façon exponentielle. La surchauffe peut provoquer des « throttling » (le composant réduit sa vitesse pour se protéger), entraînant des baisses de performance, ou pire, des dommages irréversibles.

La question n’est donc pas « mon ordinateur est-il chaud ? », mais « à quelle température fonctionnent mes composants ? ». Pour répondre à cette question, il existe des « sondes » logicielles qui lisent en temps réel les informations des capteurs thermiques intégrés à votre matériel. Ces outils sont les manomètres de votre tableau de bord numérique. Ils vous permettent de vérifier que tout fonctionne dans les normes, aussi bien au repos qu’en pleine charge. Ils sont indispensables après un nettoyage physique pour vérifier l’efficacité de l’opération.

Pour surveiller ces températures, plusieurs logiciels gratuits et fiables sont à votre disposition :

- HWMonitor : C’est l’outil le plus complet. Il affiche les températures, tensions et vitesses de rotation des ventilateurs de tous vos composants (CPU, GPU, carte mère, disques).

- CrystalDiskInfo : En plus de l’état de santé S.M.A.R.T., il affiche clairement la température de vos disques durs et SSD. C’est un indispensable.

- SpeedFan : Plus avancé, il permet non seulement de surveiller mais aussi de contrôler manuellement la vitesse de vos ventilateurs pour optimiser le refroidissement.

Selon les recommandations d’experts comme ceux de Malekal.com, il est bon de garder un œil sur ces valeurs. Pour un disque dur mécanique (HDD), une température maintenue sous 45°C est idéale. Pour un SSD, la limite est souvent plus haute, autour de 60-70°C. Installer un de ces logiciels et vérifier les températures une fois par mois est un excellent réflexe préventif.

Les pièces d’usure de votre ordinateur : quand faut-il changer la batterie ou la pâte thermique ?

Tout comme une voiture a des pneus, des plaquettes de frein ou une batterie qui s’usent avec le temps et les kilomètres, un ordinateur possède ses propres pièces d’usure. Ce ne sont pas des composants qui tombent en panne de manière binaire (marche/marche pas), mais dont les performances se dégradent progressivement jusqu’à affecter le fonctionnement global de la machine. Les identifier et les remplacer préventivement est une marque de maintenance avancée. Selon les intégrateurs IT, plus de 70% des incidents majeurs pourraient être évités grâce à une telle approche.

Les deux pièces d’usure les plus courantes sont la batterie et la pâte thermique.

La batterie d’un ordinateur portable perd de sa capacité à chaque cycle de charge. Après 2 à 3 ans, il est fréquent qu’elle ne tienne plus que 30% de sa charge initiale. Sous Windows, la commande `powercfg /batteryreport` génère un rapport HTML détaillé sur l’état de santé de votre batterie, comparant sa capacité actuelle à sa capacité d’origine. C’est un diagnostic précis pour décider du moment du remplacement. Sur macOS, cette information est directement accessible dans les informations système. La pâte thermique, quant à elle, est une interface qui assure le transfert de chaleur entre le processeur (ou la carte graphique) et son dissipateur. Avec le temps, elle sèche et perd son efficacité. Résultat : le processeur chauffe plus, même avec un ventilateur propre. Un remplacement tous les 3 à 5 ans peut redonner une seconde jeunesse à un ordinateur qui surchauffe.

La question se pose alors : le faire soi-même ou passer par un professionnel ? Le tableau suivant peut vous aider à décider.

| Intervention | DIY | Professionnel | Risque |

|---|---|---|---|

| Changement batterie laptop | 40-80€ (pièce) | 80-150€ | Faible |

| Remplacement pâte thermique | 10-20€ (pâte) | 50-80€ | Moyen à élevé |

| Nettoyage complet | 10-30€ (outils) | 110€ | Faible |

Le « nettoyage de printemps » logiciel : les outils intégrés à Windows et macOS pour maintenir un système réactif

Après l’entretien de la « mécanique » physique, il est temps de passer à la « vidange » du moteur logiciel. Au fil du temps, votre système d’exploitation accumule des fichiers inutiles, des programmes qui se lancent au démarrage sans votre accord et même de petites corruptions dans ses fichiers vitaux. Cette « boue » numérique ralentit progressivement votre machine, augmente les temps de démarrage et peut causer des instabilités. Procéder à un nettoyage de printemps logiciel régulièrement est crucial pour conserver un système réactif et sain. Selon les experts, une maintenance logicielle tous les 3 à 6 mois est une bonne fréquence, à ajuster selon l’intensité de votre utilisation.

Inutile de télécharger une myriade de logiciels « d’optimisation » souvent plus néfastes qu’utiles. Windows et macOS intègrent déjà de puissants outils pour réaliser cet entretien. Le premier réflexe est de traquer et de désinstaller les logiciels superflus (« bloatwares »), surtout ceux préinstallés par le fabricant, via les paramètres « Applications ». Ensuite, l’outil « Nettoyage de disque » (ou « Assistant stockage » sur Windows 10/11) permet de supprimer en toute sécurité les fichiers temporaires, les anciennes installations de Windows et le contenu de la corbeille.

Pour un diagnostic plus en profondeur sous Windows, l’invite de commandes (à lancer en tant qu’administrateur) offre des outils de réparation puissants :

- SFC /scannow : Cette commande vérifie l’intégrité de tous les fichiers système protégés et remplace les versions incorrectes par les versions correctes de Microsoft. C’est le premier geste à faire en cas de comportement étrange du système.

- DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth : Si SFC ne parvient pas à réparer les fichiers, DISM peut réparer l’image système elle-même, en utilisant Windows Update pour télécharger les fichiers sains nécessaires. C’est une réparation plus profonde.

Enfin, pour les disques durs mécaniques (HDD), une défragmentation reste utile. Elle réorganise les fragments de fichiers pour qu’ils soient stockés de manière contiguë, accélérant ainsi leur lecture. L’outil « Défragmenter et optimiser les lecteurs » de Windows fait cela très bien. Pour les SSD, cette opération est inutile et même contre-productive ; l’optimisation (TRIM) est gérée automatiquement par le système.

Les derniers soupirs de votre disque dur : reconnaître les signes d’une panne imminente pour sauver vos données à temps

Malgré toutes les précautions, une panne matérielle peut survenir. La prévention consiste aussi à savoir réagir lorsque le voyant d’alerte passe du orange au rouge vif. Si votre disque dur commence à émettre des bruits anormaux (clics répétitifs, grattements), si votre ordinateur se fige fréquemment ou si des fichiers deviennent soudainement corrompus ou inaccessibles, ce sont les « derniers soupirs » de votre disque. À ce stade, la priorité absolue n’est plus de réparer, mais de sauver l’essentiel : vos données.

Tenter de « réparer » un disque physiquement défaillant avec des logiciels ne fait souvent qu’aggraver la situation, rendant la récupération professionnelle plus coûteuse, voire impossible. La seule action sensée est d’éteindre la machine et de passer en mode « plan d’urgence ». Ce plan repose sur une stratégie de sauvegarde solide, mise en place bien avant la panne. C’est votre ceinture de sécurité et votre airbag combinés. La méthode la plus reconnue est la règle du 3-2-1.

Cette stratégie de sauvegarde garantit une résilience maximale contre presque tous les scénarios de perte de données, de la simple panne matérielle au vol ou à l’incendie.

Plan d’action : déployer la sauvegarde 3-2-1

- Avoir 3 copies de vos données : Conservez l’original sur votre ordinateur, plus deux sauvegardes distinctes.

- Utiliser 2 supports différents : Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Une copie sur un disque dur externe et une autre sur un support différent (autre disque, NAS, ou cloud).

- Conserver 1 copie hors site : En cas de sinistre local (vol, inondation), cette copie est votre assurance-vie. Des services cloud français comme OVHcloud ou Scaleway offrent des solutions de stockage conformes au RGPD.

- Automatiser et tester : Configurez des sauvegardes automatiques (via l’Historique des fichiers de Windows ou Time Machine sur Mac) et, surtout, testez régulièrement que vous pouvez restaurer un fichier. Une sauvegarde non testée n’est pas une sauvegarde fiable.

- Prioriser l’urgence : Si une panne est suspectée, la première action est de mettre à jour votre sauvegarde la plus accessible (le disque externe, par exemple) tant que le disque original est encore lisible.

Lorsque les signes avant-coureurs apparaissent, ce plan d’urgence n’est plus une option, il devient votre seule ligne de défense pour protéger vos documents, photos et souvenirs irremplaçables. C’est l’ultime filet de sécurité de l’informatique préventive.

À retenir

- La maintenance préventive n’est pas une option, c’est une nécessité pour garantir la fiabilité et la durée de vie de votre matériel.

- La surveillance active via des outils (S.M.A.R.T., sondes thermiques) est plus efficace que la réaction passive à une panne.

- Un entretien régulier combine des actions physiques (nettoyage) et logicielles (mises à jour, nettoyage système) pour une santé optimale.

Le « contrôle technique » de votre ordinateur : la routine de maintenance à faire tous les 6 mois pour le garder en parfaite santé

Vous avez maintenant toutes les clés en main : vous savez diagnostiquer la santé de vos disques, gérer les mises à jour, nettoyer la mécanique et surveiller les températures. Comme pour une voiture, l’étape finale est de formaliser toutes ces actions dans un « carnet d’entretien » : une routine de contrôle technique semestriel. C’est cette régularité qui transforme des actions ponctuelles en une véritable culture de la maintenance préventive. L’objectif est simple : passer 1 à 2 heures tous les six mois pour vous assurer des centaines d’heures d’utilisation sereine.

Ce rendez-vous avec votre machine vous permet de vérifier systématiquement tous les points critiques et d’anticiper la moindre dérive avant qu’elle ne devienne un problème. C’est le moment de sortir votre « boîte à outils » logicielle et physique et de passer en revue chaque aspect de votre ordinateur, du matériel au logiciel, en passant par la sécurité de vos données.

Pour vous guider, voici une checklist type de ce contrôle technique semestriel, que vous pouvez adapter à vos besoins :

- Zone Matériel (30 min) : Ouvrir le boîtier, dépoussiérer les ventilateurs et dissipateurs à la bombe à air ou au souffleur. Vérifier visuellement que tous les ventilateurs tournent librement. Nettoyer écran, clavier et souris.

- Zone Système (1-2h) : Lancer toutes les mises à jour Windows/macOS, ainsi que celles des pilotes (carte graphique notamment). Effectuer un scan antivirus et antimalware complet.

- Zone Stockage (30 min) : Lancer un nettoyage de disque pour supprimer les fichiers temporaires. Lancer la commande `SFC /scannow`. Vérifier l’état S.M.A.R.T. et la température des disques avec CrystalDiskInfo.

- Zone Sauvegardes (20 min) : Vérifier que les sauvegardes automatiques fonctionnent. Effectuer un test de restauration d’un ou deux fichiers depuis votre disque externe et/ou votre sauvegarde cloud pour garantir leur intégrité.

En adoptant cette routine, vous ne subirez plus les pannes. Vous les précéderez. Vous passerez du statut de simple utilisateur à celui de propriétaire averti, capable d’assurer la longévité et la performance de son investissement.

Commencez dès aujourd’hui à mettre en place cette routine de contrôle technique. Le temps que vous y consacrerez est le meilleur investissement pour la tranquillité d’esprit et la performance durable de votre machine.